強い新規開拓部隊を組成するための4つのポイント 第3回:KPIマネジメント

多くの営業組織で行われているKPIマネジメント。弊社のセールスアウトソーシングのマネジメントフレームである「B-AEMS」の考え方をもとに有効な指標の設定、効果的なマネジメントのしかたなどをご紹介していきます。

これまでのコラムでは、新規開拓フェーズの営業活動において誰にどのようにアプローチするかということを主眼にポイントをお話ししてきました。

今回は、実際に新規顧客開拓活動を行うにあたって必要なKPIマネジメントについて

お話しさせていただきたいと思います。

KPIマネジメントとは?

読んで字のごとくKPIマネジメントとはKPIをマネジメントすることに他ならないのですが、そもそもKPIの概念とはどういうものなのでしょうか?

KPIとは「Key Performance Indicator」の頭文字をとった略語であり、日本語では「重要業績指標」と呼ばれています。一般的に目標の進捗度合いをはかるために設けられた定量的な指標という解釈がなされています。

また目標そのものを到達度合いを測る指標をKGI(Key Goal Indicator)と呼ばれています。

KPIは定期的に計測され、その組織のパフォーマンスの状態をウォッチし、その状況により営業活動の改善ポイントの検討や、改善施策の効果検証などに活用されます。

KPIマネジメントとは上記の改善活動やその検証を効果的に進めるためのマネジメントフレームをを決め、組織としてその決めたことを実行することだと言い換えても過言ではありません。

KPIマネジメントのマネジメントフレームの構築

KPIマネジメントを組織に実装するにあたってはまずはマネジメントのフレームになる要素を決めていく必要があります。以下のように「5W2H」を元に決めていくと漏れなく進めることが可能です。

▶︎何を 【What】 ?? ?・・・ どういう指標をマネジメントするのか?

▶︎いつ 【When】 ?・・・ 計測タイミングや改善施策の検討/検証のタイミング

▶︎誰 【Who】 ? ・・・ 管理対象をどうするか、誰が施策を検討/検証するのか?

▶︎何故 【Why】 ? ? ・・・ 何故その指標なのか(目標との関連性)

▶︎どこで 【Where】?・・・(場所の制限がある場合のみ)測定場所や施策の検討/検証の場所

▶︎どのように 【How】 ・・・ 指標の取得方法や、施策検討/検証のやりかた

▶︎どのくらい 【How Much】 ・・・ 定量指標の到達目標、測定頻度や振り返りの頻度や取得にあたってのコストなど

続いて検討したフレームが実装できるかどうかを「効果」「実現可能性」「継続性」の3つの観点からチェックしていきます。

▶︎効果・・・ 目標達成にあたって効果的な指標になっているか?振返りのタイミングや改善施策の検討/検証のタイミングは効果的か?管理対象に漏れはないか?

▶︎実現可能性・・・ 指標は計測可能なものであるか?目標のタイムフレームと指標取得タイミングと振返りの頻度に問題ないか?

▶︎継続性・・・ 指標取得に多大な工数がかからないか?振返りや施策検討のための時間を定期的に持つことが可能か?

効果的な指標の選定するため

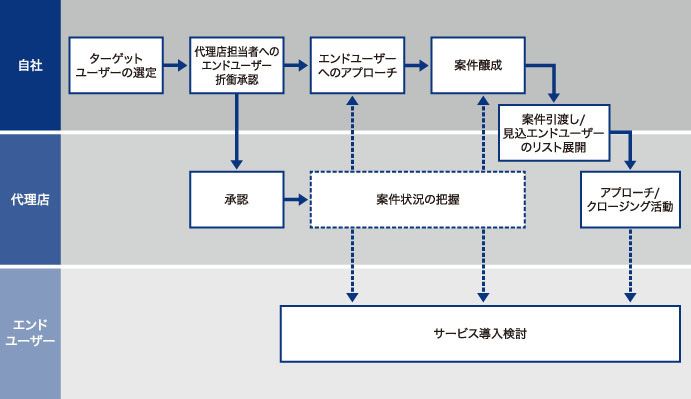

KPIマネジメントの肝は目標達成にダイレクトに影響する指標を選ぶことが求められます。基本的には営業プロセスを設計し、そのプロセスの完了数や前工程からの歩留り(移行率)をKPI指標にしていきます。

仮に6つの営業プロセスが存在する場合には各プロセスの完了数と前工程の移行率を全てKPIとすると10指標を超える数を管理することになりますので、この中で2~3つ程度、重要性の高いものを選択するのが現実的と言えます。

(ただし、詳細の原因調査をする上でいろいろな指標が定量的に見えるようにしておくことが重要ですのでKPIとして定めていない指標も可能な限り定期的に取得しておくことが望ましいです)

訪問活動が含まれる新規開拓営業でいえば、「初回訪問数」「案件化率」「提案後受注率」などをKPIとして設定されることが多いです。

一番前工程にあるプロセスを「活動量」で計測し、それ以降を「活動の質(歩留りや移行率」で見ていくことがポイントとなります。

参考までに以下にKPI指標の設定フレームを提示します。

マネジメントの際の留意点

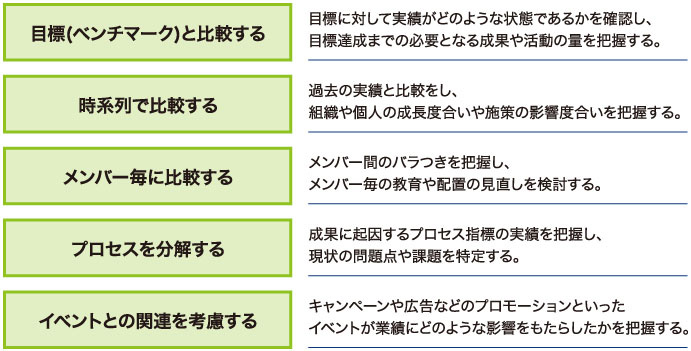

定量的な指標を扱うことになるため何と比較して数値が良化しているか(悪化しているか)を見ることが重要です。比較の対象は以下にまとめました。

例えば、目標との対比であれば訪問営業系のプロジェクトなら日次で確認。

アウトバウンド業務なら日に3回(昼/15時18時など)程度確認することを推奨します。

その他の項目に関してはプロジェクト開始時に確認頻度を決め、その通りにチェックを行います。

KPIマネジメントの成否については組織として定量データを元に組織マネジメントをしていこうという合意形成ができるかどうかにかかっています。これまで述べてきた内容はKPIマネジメントを実践するうえでのマネジメント体制を早期に確立するための一つのサポート的なツールとして活用いただけると幸いです。

次回は顧客プロファイリングについてご紹介させていただければと思います。

-1.png)