デジタルマーケティングのおすすめの勉強方法は?|デジマ人材を多数育成する企業が解説

デジタルマーケティングに取り組む企業が増える中、そもそもデジタルマーケティングの専門知識が不足しており、なかなか活動の質があがらないというお悩みをよく耳にします。

他部門から異動してきたメンバーが多い組織では特に顕著な問題ではないでしょうか。

では、デジタルマーケティングの知識を早期に身に着けるためにはどうすればよいでしょう?

本記事では、デジタルマーケティングに取り組むにあたり、押さえておきたい基本的な考え方や、おすすめの勉強方法と学習サービスをご紹介します。

目次

- 1. そもそもデジタルマーケティングとは?

- 2. デジタルマーケティングとWebマーケティングの違いは?

- 3. 学習スタイル別のメリット・デメリット比較

- 3-1. 書籍やWebメディアで情報取集しながら学ぶ

- 3-2. eラーニングを利用して学ぶ

- 3-3. 研修を受講して学ぶ

- 3-4. セミナーに参加して学ぶ

- 4. おすすめの学習サービスをご紹介

- 4-1. Webメディアのおすすめ

- > ferret

- > MarkeZine

- 4-2. eラーニングのおすすめ

- > Progate

- > Googleスキルショップ

- > Schoo

- 5. まとめ

1.そもそもデジタルマーケティングとは?

デジタルマーケティングとは、検索エンジンやWebサイト、SNS、メールなど、あらゆるデジタル上での顧客接点を活用したマーケティング手法のことです。

例えば上記のようなデータを蓄積し、分析することで、マーケティング施策に対しての効果を測定したり、顧客のニーズに応じたマーケティング活動を行います。

デジタルマーケティングを行うには、データの収集・分析、マーケティング施策を実行するためのスキルなど、様々なスキルが必要になってきます。

「デジタルマーケティングに必要なスキルを知りたい」「自身のスキルの棚卸しがしたい」という方は、下記の資料を参考にしてみてください。

2.デジタルマーケティングとWebマーケティングの違いは?

デジタルマーケティングと似ているワードとして「Webマーケティング」があります。

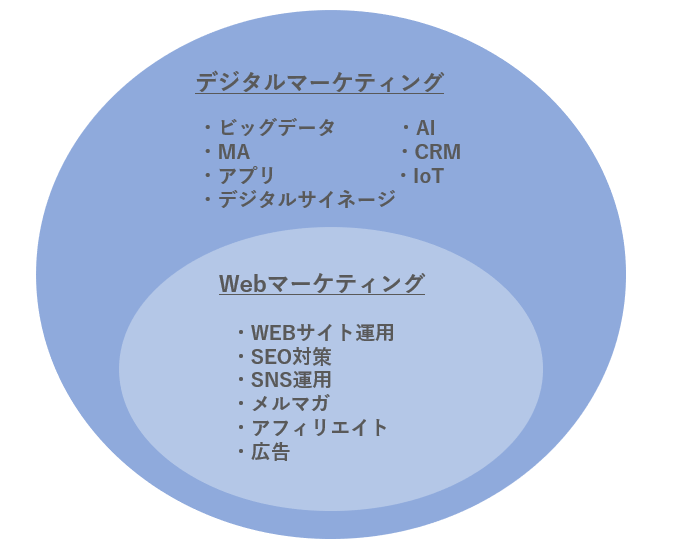

この2つは混同されがちですが、マーケティングの範囲に違いがあります。

「Webマーケティング」は、Web上でのみで行うマーケティング手法なのに対し、「デジタルマーケティング」は、Eメールやアプリなど様々なデジタルチャネルを、オンライン・オフラインに関わらず駆使して進めるマーケティング手法です。

下記の図のように、デジタルマーケティングの中にWebマーケティングが内包されているイメージです。

3.学習スタイル別のメリット・デメリット比較

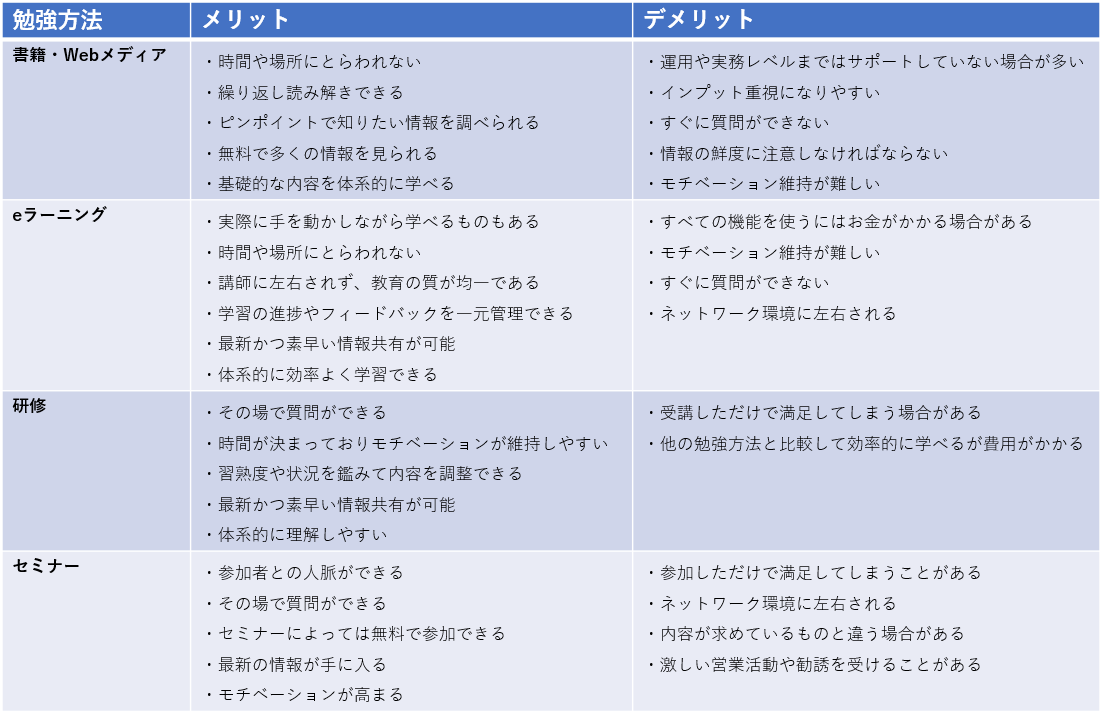

デジタルマーケティングを勉強すると一口に言っても、書籍やセミナー、WEBサービスなど学習スタイルの候補がいくつもあり、どれが自分に向いているのか分からないという方も多いのではないでしょうか?

勉強方法の選び方は、習熟度や状況によって変わってきます。学習スタイル別にメリット・デメリットを比較してみましたので、勉強方法を選ぶ上で、参考にしてみてください。

3-1.書籍やWebメディアで情報取集しながら学ぶ

書籍やWebメディアで調べながらの学習は、記事や本の内容にもよりますが、初心者~上級者まで、幅広い方におすすめの勉強方法と言えるでしょう。

書籍の場合、基礎的な内容がまとまっているため、「わからないところがわからない」といった初心者の方が体系的に学んだり、ある程度知識のある方がピンポイントで調べものをするには、おすすめの勉強方法です。

しかし、デジタルマーケティング業界は、情報の移り変わりが早いため、情報の鮮度や信頼性などを自身で判断する必要があったり、書籍では、運用や実務レベルまではサポートしていない場合が多いため、現場で使える知識を早く正確に学ぶという点では、他の勉強方法より劣ってしまう場合があります。

そのため、他の学習サービスなどと掛け合わせて、補助として活用するのがおすすめです。

3-2.eラーニングを利用して学ぶ

eラーニングやWebサービスを用いての学習は、主に中級者向けと言えるでしょう。

サービス内で実際に手を動かしながら学習できるものもあり、体系的に、より実践に近いかたちで学ぶことができます。

しかし、自分のペースで受講することになるため、モチベーションが維持でき自発的に学習できる方や、分からない部分を自身で調べ理解を深められる方におすすめです。

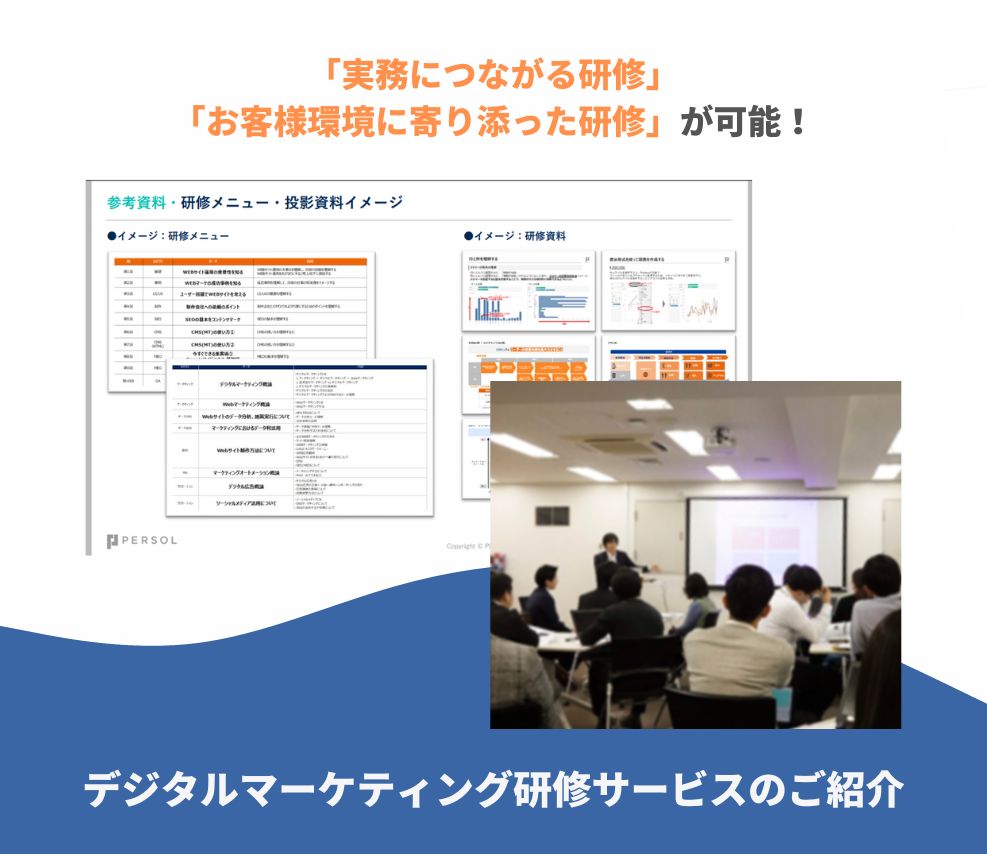

3-3.研修を受講して学ぶ

研修を受講しての学習は、内容にもよりますが、主に初~中級者向けと言えるでしょう。

有料にはなりますが、基礎から体系的に丁寧に教えてもらえるため、知識0の状態から学びたい方や質問など双方向のコミュニケーションを取りながら理解を深めたい方におすすめです。

また、大抵の研修はリアルタイムで受講スケジュールが決まっているため、サボってしまいそうなど、独学で勉強することに不安がある方にもおすすめです。

3-4.セミナーに参加して学ぶ

セミナーに参加しての学習は、内容にもよりますが、主に中~上級者向けと言えるでしょう。

講義の中では、専門用語も多く出てくるため、内容を理解するためにも、ある程度の基礎知識は必要になります。

セミナーによっては質問や相談ができたり、オフラインの場合には、グループワークや雑談などで、他の参加者との有益な人脈が構築しやすいのもセミナーのメリットです。

「自身のお悩み+セミナー」で検索してみると、無料のセミナーも多く出てくるため、お気軽に申し込んでみるのも良いでしょう。

>>パーソルP&Tのセミナーを見てみる

4.おすすめの学習サービスをご紹介

これまでの説明で、習熟度別に向いている学習スタイルをお分かりいただけたと思います。

次に専門知識の取得に最適な、おすすめの学習サービスをご紹介していきます。

4-1.Webメディアのおすすめ

・『ferret』

「ferret」は、「マーケターのよりどころ」をコンセプトとし、Web担当者が求められる知識やスキルアップ向上を目的とした、Webマーケティング総合サイトです。

記事の他にも、ホワイトペーパーや基礎的な講座も無料で見ることができます。

【カテゴリ】

・SEO

・メールマーケティング

・アクセス解析

・CRM

・ナーチャリング

・web広告

・MA

など

・『MarkeZine』

「MarkeZine」は、翔泳社が運営するマーケター向け専門メディアで、デジタルを中心とした広告・マーケティングに関する情報を多角的な視点で毎日提供しています。

コンテンツは大きく分けると、取材を元にした「記事」と、プレリリースや会見を元にした「ニュース」があり、業界の最新の動向をチェックすることができます。

【カテゴリ】

・DX

・CX

・インサイト

・BtoBマーケティング

・デジタル施策

・SNS

など

4-2.eラーニングのおすすめ

・『Progate』

Progateは、初心者向けのプログラミング学習サービスです。

イラスト中心のスライドで学ぶことができるため、直感的に自分のペースで学習・復習しやすいことが強みです。また、実際にブラウザ上でコードを書いて、実践的な学習ができるため、現場で使えるスキルが身につきます。

【カテゴリ】

・HTML&CSS

・JavaScript

・Python

・SQL

など

【料金】

税込1078円/月(2022年12月時点)

※初歩的なレッスンの一部は無料で受けられます

・『Googleスキルショップ』

出典:https://skillshop.exceedlms.com/student/catalog/browse

Googleが提供する、Googleアナリティクス4やGoogle広告の学習ができるオンラインコースです。

Googleアナリティクス4では、全4種類のコースがあり、プロパティの設定から効果測定、活用方法までを幅広く学習できます。

Google広告では、検索、ディスプレイ、測定、動画、ショッピングの各キャンペーンの管理と測定に関するスキルを高めることができます。

【カテゴリ】

・Googleアナリティクス

・Google広告

など

【料金】

無料

・『Schoo』

Schooは各業界の専門家、第一線で活躍する講師陣による、19のカテゴリ7,000本以上の授業を受けられるオンライン学習サービスです。

双方向・ライブコミュニティタイプの授業のため、先生の問いかけに対して考えたりなど、思考力が身につきます。

【カテゴリ】

・データ分析

・SEO

・GA4

・WEBデザイン

・Web広告

・MA

など

【料金】

税込980円/月(2022年12月時点)

※一部機能が制限されますが、無料でも受けられます

5.まとめ

ここまで習熟度別にデジタルマーケティングのおすすめの勉強方法と、学習サービスをご紹介してきました。

デジタルマーケティングの知識を早期に身に着けるには、まずは自身のスキルを把握することが重要です。スキルの棚卸しを行ったうえで、学びたい領域や自身のレベルに合った学習サービスを選びましょう。

また、学習サービスをいくつかご紹介してきましたが、「学びたいスキルの講座がない」「特定のツールについて詳しく学びたい」という場合もあるかと思います。

そんなときには、パーソルプロセス&テクノロジーの「デジタルマーケティング研修サービス」を是非ご活用ください。

デジタルマーケティングの基礎研修から、ツール別/領域別の専門研修まで幅広く行っており、業務で必要なスキルに沿った学習プランをご提案します。

企業レベルで研修を実施したいとお考えの方は、社員の個人スキルを伸ばすだけでなく、部門全体のスキルの底上げも可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。