数字に意味を与えよう~分析の観点について

web解析ツールを使用される方は、多くの数字に触れることになると思います。しかし、数値だけ見ても、どうやって分析すべきかわからないのではないでしょうか。今回は、数値からストーリーを作るために、注目すべきポイントについてご説明していきたいと思います。

業務として、アクセス解析をやっていると、訪問回数や、ページビュー、直帰率などの数値と向き合うことになると思います。まずは、このような数値をどのように扱えば、数値の良し悪しが判断できるかについて考えていきたいと思います。

目次

テーマ1:単一指標の取り扱い方

数値の取り扱いにおいて、一番大事なポイントは、比較するということです。出てきた数値単体では、その良し悪しを判断することが出来ません。

まずは、比較するところから始めましょう。

比較しろといきなり言われても、何と比較すれば良いのかという声があると思います。まずは、「この数値を使って何がしたい」という目的を明確にしてください。

- 例えば、

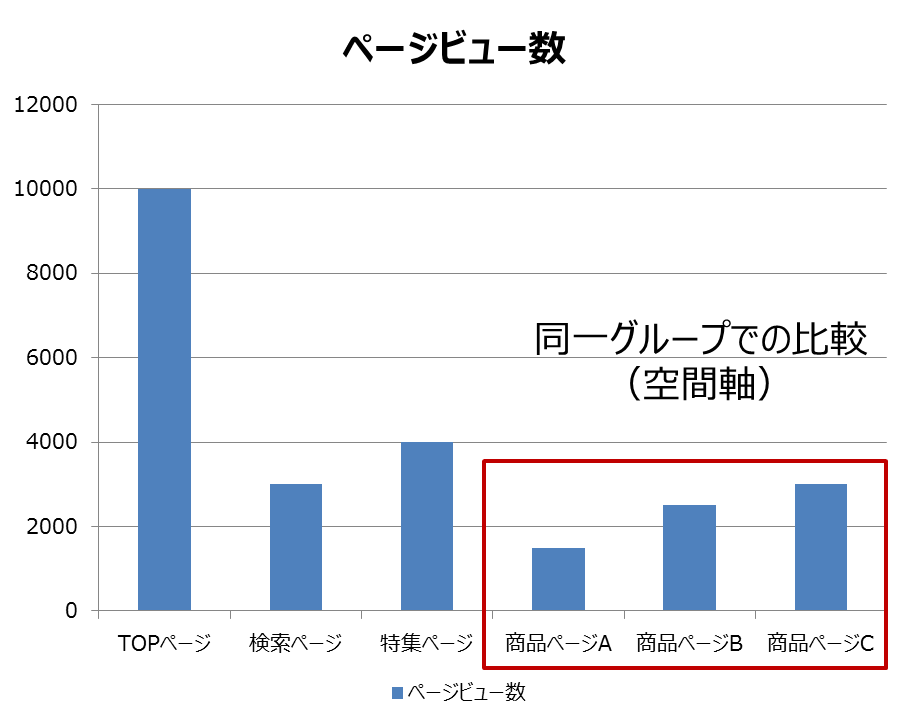

- ・商品ページAが、商品ページBや商品ページCと比較してページビュー数が多いのか知りたい。

- ・商品ページAの今月のページビュー数が、前月のページビュー数と比較して多いのか知りたい。

上記のように、目的がハッキリすれば、何と比較すれば良いかが見えてくるのでは無いでしょうか。

比較方法は、大きく分けると二つあります。

①同一グループでの比較(空間軸)

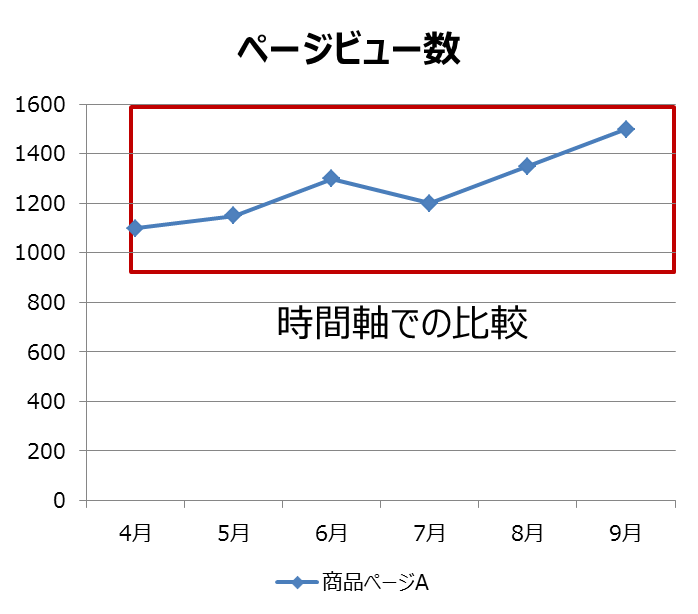

②時間軸での比較

例えば、ある商品ページAの9月のページビュー数は1500でした。この数値は、良いと言えるのでしょうか?他の数値が無い場合は、良し悪しの判断が出来ませんが、比較対象の数値が出てくることにより、判断が可能となります。

同じような商品ページと比べてみると、商品ページB、商品ページCよりは、ページビュー数を稼げていないことがわかります。

| ページ名 | ページビュー数 |

|---|---|

| TOPページ | 10,000 |

| 検索ページ | 3,000 |

| 特集ページ | 4,000 |

| 商品ページA | 1,500 |

| 商品ページB | 2,500 |

| 商品ページC | 3,000 |

一方で、過去からの推移を見ると、4月以降商品ページAのページビュー数は増加しており、ページビュー数1500は良い数値とも言えます。

| 期間/ページビュー | 商品ページA |

|---|---|

| 4月 | 1,100 |

| 5月 | 1,150 |

| 6月 | 1,300 |

| 7月 | 1,200 |

| 8月 | 1,350 |

| 9月 | 1,500 |

他のページとの比較では悪いと思われた数値が、時間軸での比較を通すと良いと判断されることがあります。このように、数値は単独では意味をなさず、何かとの比較をすることにより、意味が与えられます。しかし、単一の指標のみを見ていると、全く違った印象を受けてしまうことがあります。次に、複数の指標を扱って、より立体的に数値をとらえていきましょう。

テーマ2:複数指標の取り扱い方

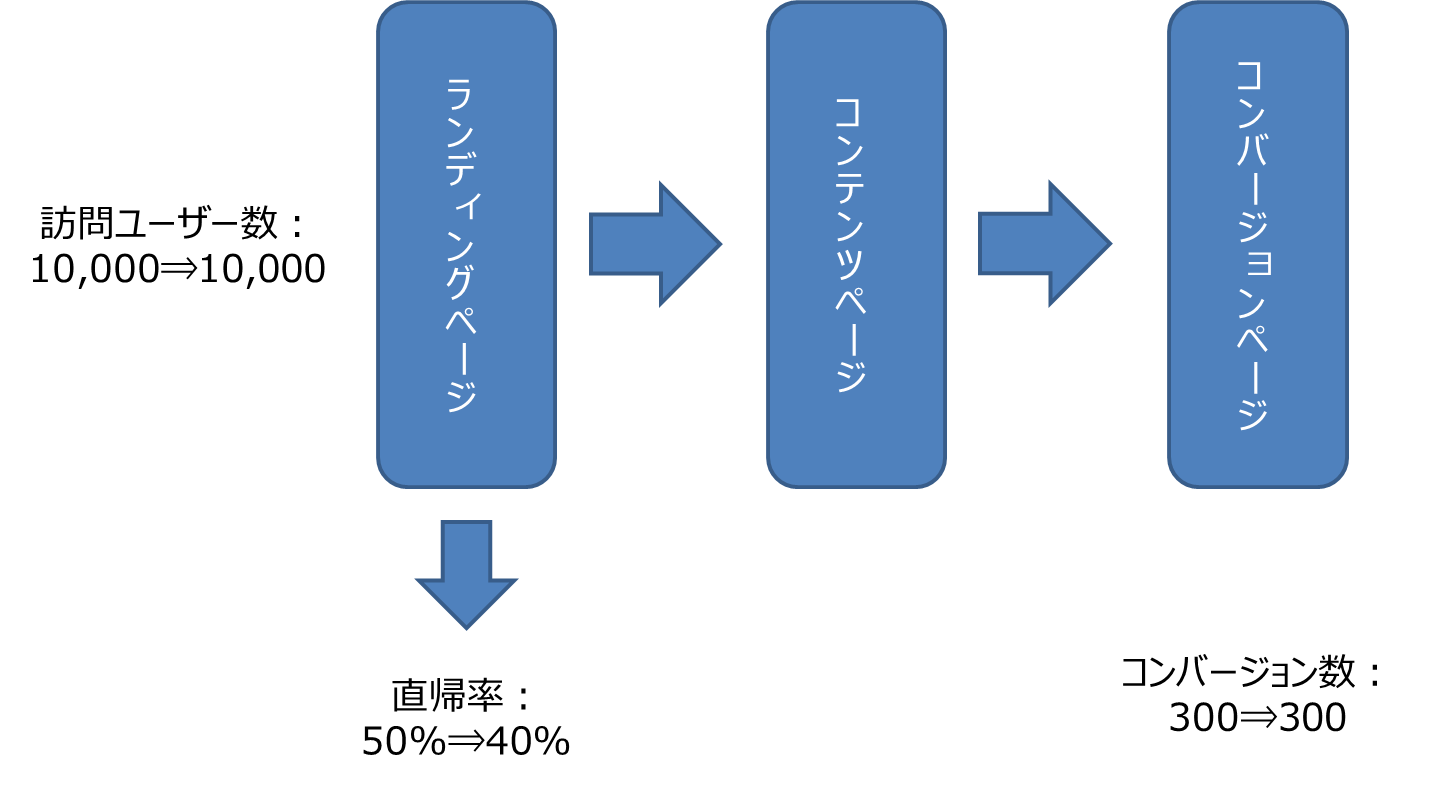

単一指標を比較することにより、意味を与えることが出来るということは、先ほど説明いたしました。しかし、単一の指標だけを眺めていても、わからないことが存在します。まずは、下記のようなケースを想定してください。

- ・サイトを訪れたユーザー数は、先月と同等である

- ・サイトの直帰率が、先月に比べて10%下がっている

- ・コンバージョン(以下、CV)については、先月と同等である

今回のケースは、先月との比較ということで各指標を見ていきましょう。

まずは、先月に比べて直帰率が10%下がっているということですが、ユーザーをサイト内へと誘導出来ているということで、先月よりも数値が良くなったと判断出来そうです。

次に、訪問ユーザー数とCV数が先月と同等であるということですが、これは良くも悪くもないといえます。

単一指標のみを比較した場合、直帰率が下がって良かったという結論が導かれてしまいます。

しかし、本当にそうでしょうか。

サイトの目的であるCV数が増えていないということであれば、たとえ直帰率が下がったとしてもボトルネックが発生している可能性があるということです。

このように、単一の指標だけでは、サイトの状態を正確に把握することが出来ません。

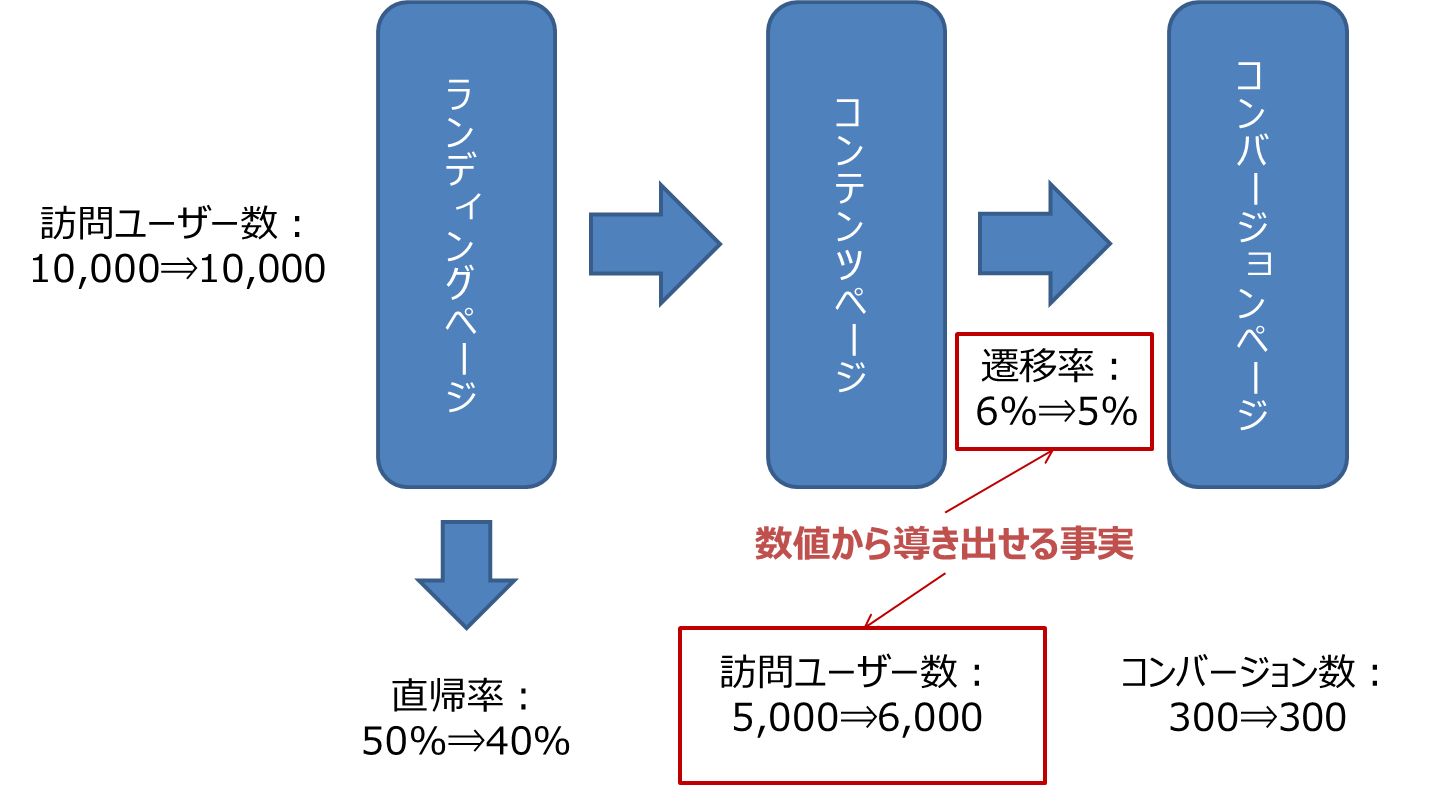

ここで、複数の指標を用いて、実際に何が起こっていたかについて、確認をしていきましょう。

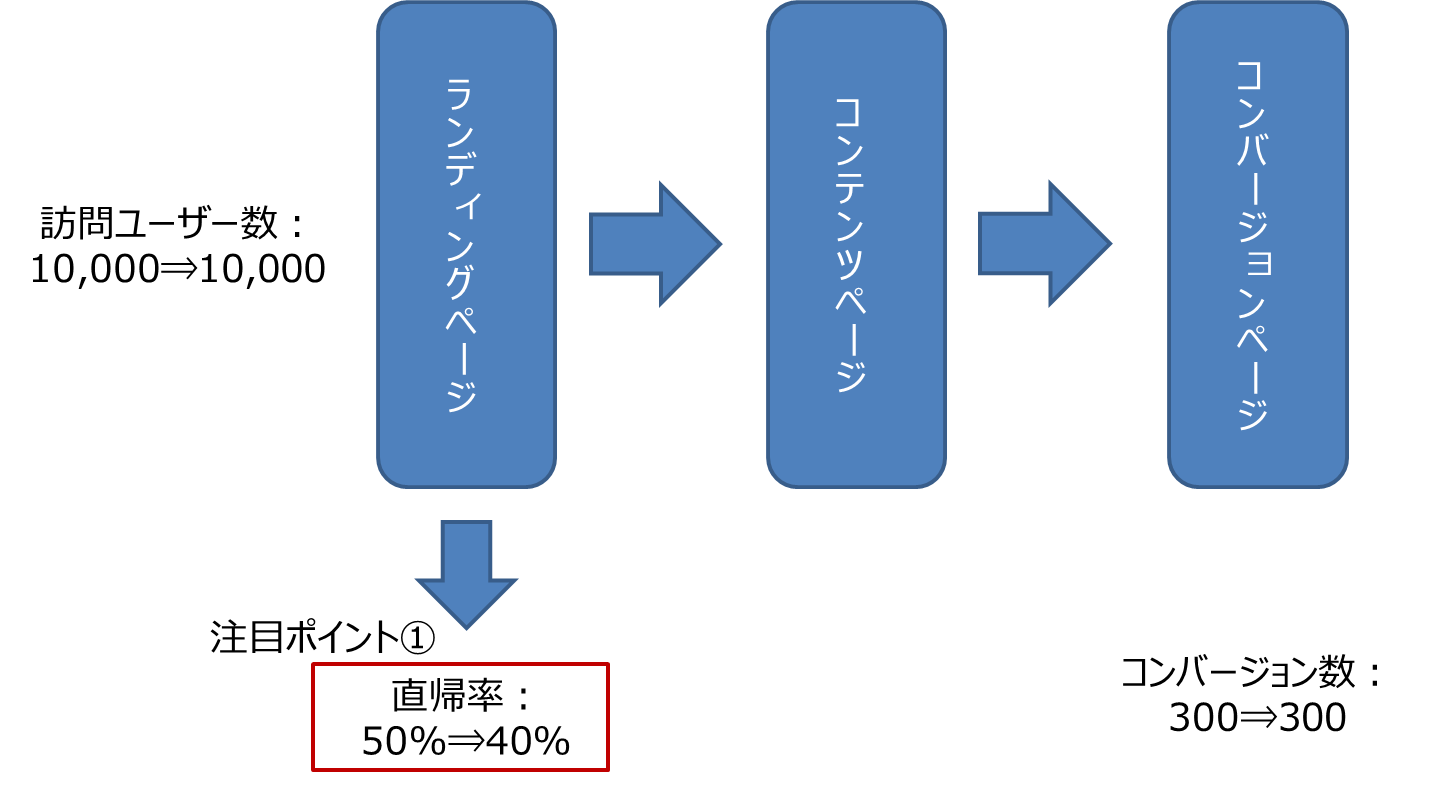

①ランディングページの直帰率が10%下がっている

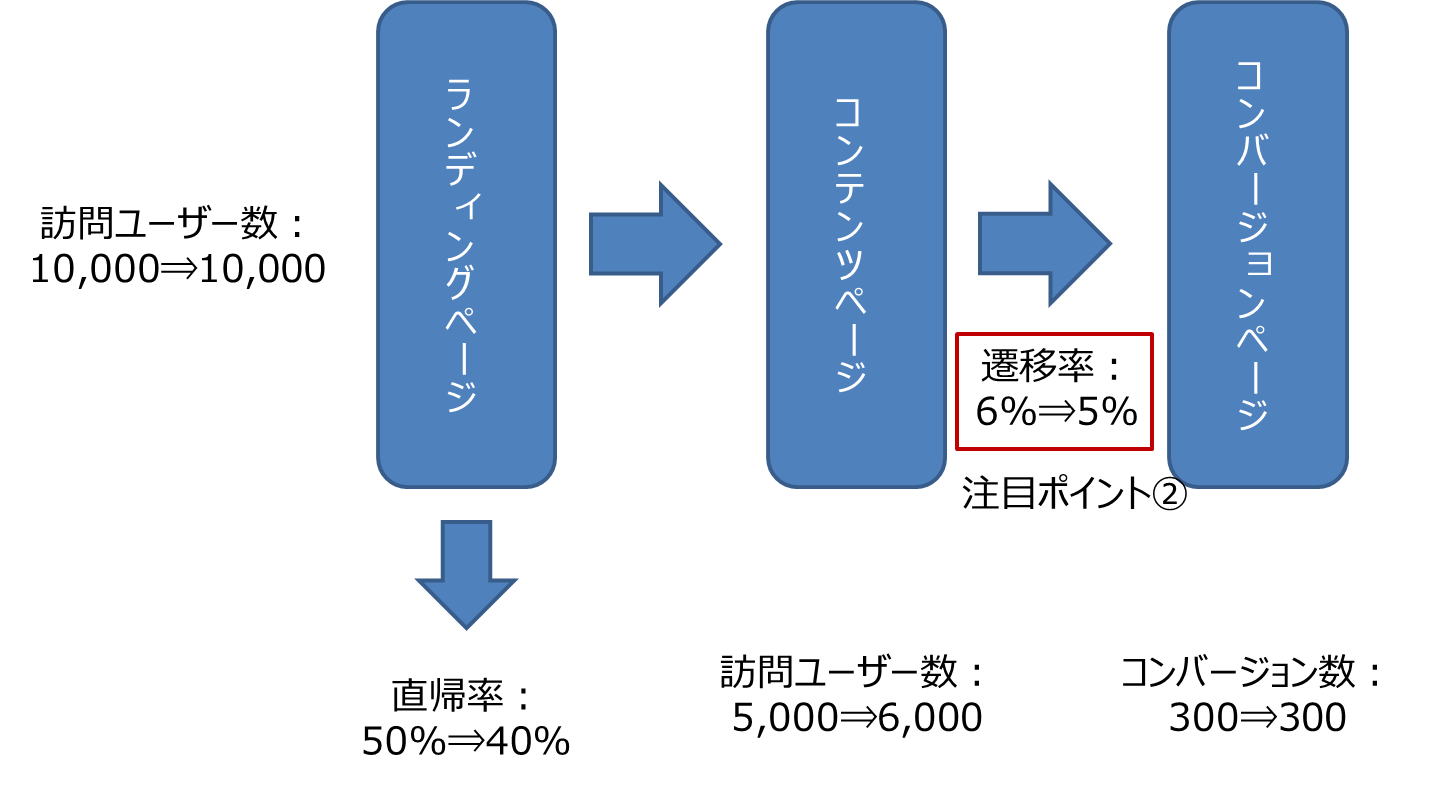

⇒この数値が意味するところは、コンテンツページへ遷移したユーザーが先月より1000人増えているということです。

②コンテンツページに訪問したユーザー6000人のうち、コンバージョンしたユーザーは300人である

⇒前回は5000人のうち300人がコンバージョンしていたので、遷移率が6%から5%に下がったということです。

複数の指標を同時に活用することにより、単一指標からは導き出せなかった仮説、コンテンツページからコンバージョンページへの遷移率が1%下がっているという、新しいサイトのボトルネックを発見することが出来ました。

このように指標は、単体で利用するよりも、複数で利用する方が、より多くの情報を引き出すことが出来るのです。最後に、複数指標を使った課題発見、課題解決について、考えていきたいと思います。

テーマ3:複数指標による課題発見、課題解決について

先ほどは、複数指標を使うことで、単一指標では発見出来ない事実を導き出せるということをお伝えいたしました。ここからは、実際に複数指標を使って、サイトの課題発見、課題解決について考えていきたいと思います。

今回も、引き続き、先ほどのケースを考えていきたいと思います。

ここで、一番最初に注目すべきところは、「サイトの直帰率が、先月に比べて10%下がっている」という点です。

なぜならば、数値が大きく動く場合というのは、何かしらの理由があるからです。たとえば、ランディングページの改修を行った、流入元が変わった等の変化があるはずです。

今回は、サイト改修を行って、ランディングページからとにかくコンテンツページへと導線を貼っていたことがわかりました。その結果、コンテンツページの訪問ユーザー数が1000人増加したことになります。

次に注目すべきところは、「コンテンツページからコンバージョンページへの遷移率が1%下がった」ということです。訪問ユーザー数が増えたものの、コンバージョンページへと遷移させることが出来なくなっているということが言えます。

コンテンツページに興味のないユーザーが増えた為、コンテンツページから離脱するユーザーが増えたのではという仮説が立てられます。実際に、この仮説が正しいかについて、新しく指標を取ってみれば、検証をすることが出来ます。

検証の結果、コンテンツページから離脱するユーザー数が1000人増えていたことがわかりました。つまり、ランディングページからコンテンツページへと無理やりユーザーを遷移させても、コンバージョンには結び付かないということが言えます。

当初、ランディングページの直帰率が下がって良かったと思われましたが、コンテンツページの離脱率が上がっており、結局はコンバージョンには結び付いていませんでした。

このように、単一の指標だけを見ていると、サイト全体で何が起こっているかを正確に把握できず、間違った判断を下す可能性があります。ぜひとも、数値が動いた際は、幾つかの指標と合わせて、状況を把握してみてください。

まとめ

今回は、数字の読み方について説明してまいりました。再度、おさらいしておきましょう。

- ポイント①数値は比較することで意味がある

- ポイント②比較は、同一グループや過去データを対象に行う

- ポイント③複数の指標を組み合わせて、新しい事実を見つけだす

単一指標だけを見ていると、思わぬ勘違いをしてしまうことがありますので、ぜひとも複数の指標を読み解く癖をつけてください。

最初は難しくても、段々と数値の方から語りかけてくるようになりますので、根気よく耳を傾けてください。数値に意味を与えることができるのが、分析業務の最大の付加価値だと思います。このブログが、皆様の業務の一助になれば、幸いです。