会議お役立ちコラム

良い会議を実現するためのTipsをお届け。

AIで議事録作成業務がなくなる?

投稿日:2023年7月20日

目次

[ 非表示 ]1. 会議の議事録作成の概要と実態について

会議の議事録作成は、会議での議論や意思決定の結果を正確に記録し、参加者間で情報を共有するための貴重なツールです。

議事録を作成することにより、会議に出席できなかった人への情報提供や会議の記録そのものの保持など、重要な情報が失われることがなくなります。

議事録作成の重要性については、以下のポイントがあります。

-

責任の明確化

議事録は、会議での議論や決定に関与した人々の責任と関与を明確にする内容も盛り込まれます。

また、議事録には参加者の発言や決定事項の責任範囲なども明示されるため、後で議論が生じた場合でも責任の所在を特定することが出来ます。 -

法的な目的

会議の議事録は、法的な目的で使用される場合もあります。

たとえば、契約交渉や紛争解決において、議事録は証拠として使用されることがあります。

もし正確な議事録がない場合、会社の立場を保護するための重要な情報が欠落し、会社に不利益を生じさせることにもなりかねません。

一方、議事録の作成においては、次のような課題・問題点もあります。

-

時間と労力の消費

会議の議事録作成には、多くの時間と労力・作業負荷がかかります。

議事録担当者はメモや録音を取り、それを整理して要点をまとめるために莫大な時間が必要です。

せっかく録音したにもかかわらず、発言者の声が上手く拾えていないと、会議後に発言者にヒアリングするなどの手間が必要になる場合もあるでしょう。

また、手間がかかるにもかかわらず、会議の決定事項を参加者になるべく早く伝える必要があるため、作成にはスピードも求められます。

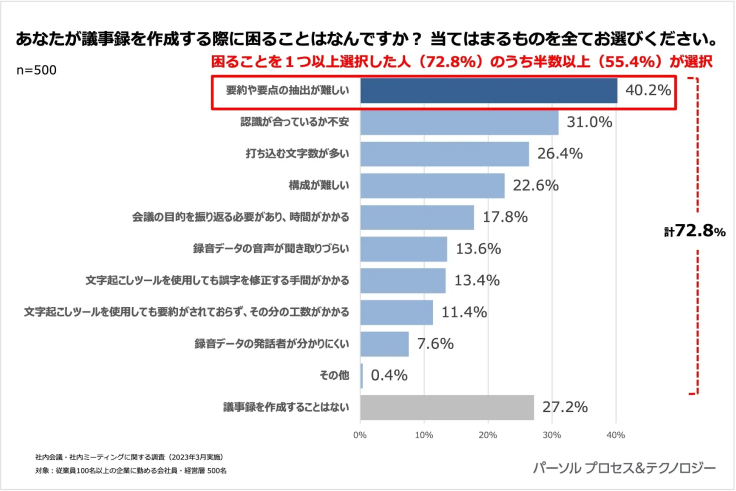

従業員100名以上の企業に勤める会社員・経営層500人を対象とした調査によると、実際に議事録を作成する人が困ったこととして、「要約や要点の抽出が難しい」を選択した人が半数以上いました。

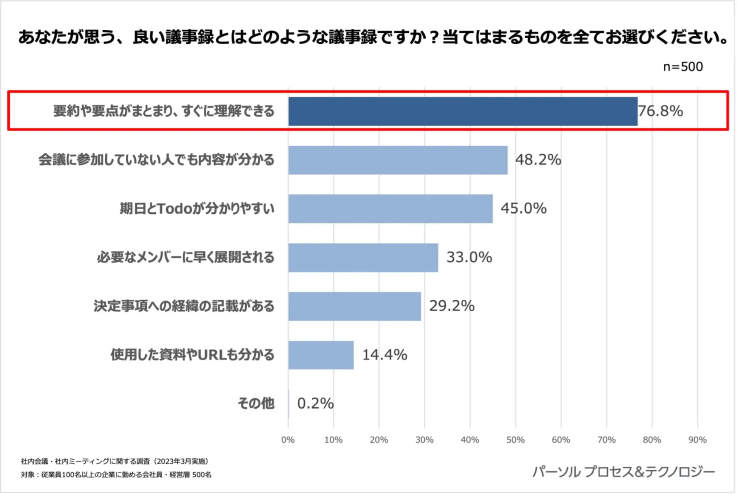

また良い議事録について聞いた質問でも「要約や要点がまとまり、すぐ理解できる」ことが76.8%で最も多く選択されるなど、議事録の要約や要点抽出の簡易化・効率化ニーズはとても高いことがわかります。

-

人為的なミス

また、議事録作成においては、人為的なミスが発生する可能性もあります。

文字の誤記や聞き間違い、情報の漏れなども起こり得ることから、議事録の正確性や信頼性が損なわれてしまう可能性もあります。 -

データとしての活用の制限

議事録は紙書類や電子ファイルとして保管されることが多く、情報の活用が制限されることがあります。

発言者の録音の音源などは議事録として文書化された後に削除されることも多くあるので、発言者の意図などを正確に検索したい場合にも困難が生じる例もあります。

2. 議事録の種類について

ひと口に議事録といっても、スタイルは様々です。

完全に会議内の一字一句を拾って記録に残したものもありますし、会議内の議論をまとめたスタイルもあります。

大きく分けて議事録のスタイルには、下記の7つがあります。

- 一語一句ありのままでエビデンス用に残す

- 一語一句書き言葉にした逐次議事録+結論+TODO

- サマリー+結論までの経緯+結論+TODO

- サマリ+結論+TODO

- 結論のみ+TODOのみ

- 結論のみ

- その他(例外で社長が話した言葉だけを残すなど。完全トップダウンの会社などの場合)

3. 議事録の種類ごとの目的とメリット・デメリット

3-1. 一語一句ありのままでエビデンス用に残すスタイル

-

メリット

この手法では、会議内で出席者が発した内容が完全に網羅された形となり、会議に参加していなくてもこれを読めばすべてが分かります。

また、決議事項ではない横道に逸れたような話も記録に残りますので、決議に至った経緯の詳細などもすべて把握することが出来ます。 -

デメリット

文章量が多くなり、議事録のどの箇所が大事なのかはじっくり議事録を読み返さないと分かりません。会議帯によっては思わぬ方向に話がずれ、議事録書面の丸々1枚が脱線した議論の記録となることもありますので、忙しい人にとっては読み返す時間がない場合もあります。

3-2. 一語一句書き言葉にした逐次議事録+結論+TODOのスタイル

-

メリット

このスタイルでは、議論された内容を議事録作成者が文章として分かりやすい表現に直して記録を残します。また、個々の議案に対する結論とTODOも載せますので、読む側にとって頭の中が整理しやすくなります。 -

デメリット

ただ、この手法では議事録作成者に文章スキルが求められます。

口語体を文章化するということで、ボキャブラリーも豊富に知識として持っていない場合、作成が出来ません。

従って場になれる目的で新卒者や会議議事録作成未経験の中堅社員などに議事録担当をさせた場合、質の高い記録が残せない可能性があります。

3-3. サマリー+結論までの経緯+結論+TODOのスタイル

-

メリット

この手法はどのように議論が行われたかの経緯がまとめ形式で書かれており、読み手にとって結論に至るまでの展開が分かります。

また、結論を基にしたTODOも載っており、目の前にやるべきことも明記されています。 -

デメリット

議事録としては非常に完成度の高いものですが、社内に作成できる社員が限られ、俗人化の問題がございます。議事録作成者は一般社員が担当することが多く、たくさんの部署を経験していない場合には、議論の中身の詳細までついていけないことも珍しくありません。

そのような場合、サマリー・結論・TODOまで頭の中で理解して議事録を作成することが難しくなります。

3-4. サマリ+結論+TODO

-

メリット

この手法も3と同様に、サマリ+結論+TODOの3つの要素が盛り込まれているので、読み手にとって分かりやすい内容です。 -

デメリット

結論に至るまでの経緯はありません。3と同様に議事録作成の難易度が上がり、社内に作成できる社員が限られる可能性があります。

3-5. 結論のみ+TODOのみ

-

メリット

議事録作成の時間が削減できます。

また、読み手にとっては会議で何が決まったかが簡潔に分かるので、速報ベースのような感じで忙しい合間に情報を確認出来るという一面もあります。 -

デメリット

結論に至るまでの経緯が分からないため、決議された背景などがまったく分かりません。

経緯が分からないため、知りたい場合は別途会議事務局者に確認するなどの手間が生じます。

3-6. 結論のみ

-

メリット

5と同様、議事録作成の時間が削減できて、事務局の負担が少なくなります。

また、読み手にとっては会議で何が決まったかが簡潔に情報入手できます。 -

デメリット

こちらも5と同様、結論に至るまでの経緯が分からないため、不明点があれば別途確認しなければならなくなります。

3-7. その他(例外で社長が話した言葉だけを残すなど。完全トップダウンの会社などの場合)

-

メリット

この手法はオーナ会社でしばし見受けられるケースです。カリスマ社長がいる場合はうまく機能します。これも議事録作成の時間が削減できるメリットがあります。 -

デメリット

完全トップダウンの会社の場合、社長の意のままに議事録が残ってしまう可能性があります。

従って会議が独裁的な雰囲気を帯びてしまいます。また、社長が話した内容を一語一句聞き漏らさないようにする必要があるため、議事録作成の労力を要します。

社長が不在の場合は結論が出せないので、俗人化したリスクが発生します。

4. AIの進化で議事録作成に革命がもたらされる

近年、大きな話題となっているChatGPTをはじめとするAI技術の進歩により、議事録作成のプロセスにも大きな変化が起きつつあります。

AIを活用した自動議事録作成システムが登場し、音声認識技術と自然言語処理技術を組み合わせて会議の内容をリアルタイムに文字起こしし、議事録を自動的に生成することが可能になっています。

ここでは、AI技術を活用した議事録作成の効率化と注意点について考察します。

4-1. AIの進化と議事録作成

近年、AIの音声認識技術と自然言語処理の進歩により、議事録作成の自動化が現実のものとなりました。AIツールは会議の音声データをリアルタイムで解析し、高度な文章生成技術によって議事録を作成することが可能です。

4-2. 効率化の可能性

AIによる議事録作成は以下のような効果をもたらします。

-

時間と労力の節約

AIツールは迅速に議事録を作成し、手作業で作成する場合と比較して時間と労力を大幅に節約できます。その結果、議事録担当者の負担は大幅に減り、より多くの時間を他の重要な業務に割り当てることができます。 -

正確性と一貫性の向上

AIは事前に登録すれば専門用語も認識出来、文脈の理解力も高いので、高品質な議事録を作成の作成が期待出来ます。

また、人的な作成で発生するミスや漏れを最小限に抑え、一貫性のある情報共有の実現が可能です。 -

スピーディーな情報共有の実現

AIによる議事録作成は、スピーディーな情報共有を促進します。

リアルタイムで作成される議事録は即座に共有でき、意思決定やアクションプランの策定が円滑化します。 -

AI文字起こしとGPTを活用した要約が可能

議事録作成の際に厄介なのが、文章全体の要約やポイントの抽出です。

しかしAIで議事録作成を行うと、この点も劇的に改善されます。

また、AIの要約機能として優れている点として、要約の仕方が以下の7種類あることです。

- ポイントをまとめる

- 要約する

- 結論を出す

- TODOを出す

- 結論とTODOを出す

- 構成する

- 推敲する

これらの要約に関わる部分は、記者レベルの高い文章スキルがあっても難易度が高いものですので、文章を書くことが本職でないホワイトカラーのビジネスマンにとっても頭の痛い問題でした。

しかしAI要約の機能を利用することにより、これが劇的に改善される期待があります。

4-3. AIによる議事録作成の注意点は?

ただし、AIによる議事録作成には以下のような注意点もあります。

-

人間の確認と修正の必要性

AI技術はツールであり、完全な自動化ではありません。

重要な会議や専門知識が必要な場合には、AIが作成した文章をエキスパートである我々人間が確認し、修正や加筆をする必要があります。 -

文脈やニュアンスの理解の限界

AIは文脈やニュアンスを一部理解できますが、人間のような判断力や感情の解釈については限界があります。

特に会議での非言語的なコミュニケーションや複雑な議論の整理において、100%理解することは不可能なため、人間の洞察力や判断力の部分についての修正が必要な場合があります。 -

プライバシーとセキュリティの保護

AIツールは会議の音声データを処理するため、プライバシーとセキュリティの面で懸念が生じます。

従って、適切なデータ保護対策やセキュリティ対策を講じることが重要です。

AIを活用した議事録作成は効率化の可能性を秘めていますが、完全な自動化は現状では少々心もとなく、注意が必要です。

ビジネスマンはAIツールの導入によって時間と労力を節約し、効率的でスピーディーな情報共有を実現できますが、人間の判断力や修正を加えなければならない点の認識が必要です。

将来的にはAIの技術が更に進化し、より洗練された議事録作成が可能になるかもしれません。

しかし、現段階ではAIと人間の共同作業が最適な解決策となるでしょう。

ホワイトカラービジネスマンは、AI技術を活用した議事録作成の効果と注意点を把握し、業務の効率化に向けて導入を検討することも一考の価値があると言えます。

5. まとめ

会議の議事録作成は重要な情報共有の手段であり、責任の明確化や法的な目的にも活用されています。しかし、議事録作成には時間と労力の消費や人為的なミス、データの活用制限などの課題があることは否めません。

議事録の種類は多岐にわたり、一語一句ありのままの記録から結論とTODOまでの経緯をまとめたスタイルまで様々です。それぞれにメリットとデメリットがありますが、議事録作成者のスキルや作成できる社内の人材がいない、などの課題もありました。

しかし近年のAIの技術の進化により、議事録作成業務の効率化や簡素化への期待が高まっています。

AIを活用することで、自動的に議論や結論を要約し、要点を抽出することが可能です。

これにより、議事録作成の時間や労力を削減し、正確性や信頼性も向上させることが可能になります。

しかしながら、AIによる議事録作成は現段階では完璧なものではなく、人間の判断や文章スキルがで修正が必要な場合もあります。(AIの自動生成した文章では、文脈や言い回しなどで違和感を感じる箇所も0ではありません)。

AIによる議事録作成の導入は、効率化と品質向上の可能性をもたらす一方で、人の手による最終チェックが必要と認識しなければならないこともあります。

将来的には、AI技術のさらなる向上により、議事録作成が今以上に進展することが期待されます。